Учитель-дефектолог Серегина Е.Н.

«Что такое аутизм»

Дети с диагнозом аутизм — это особая группа детей, для которых характерны особые способы коммуникации, социального общения и нарушения восприятия.

- Будьте начеку ради своей же безопасности: Иногда дети, страдающие аутизмом, могут воспринимать Вас как угрозу, а не как помощь. Они могут вести себя тихо, но неожиданно взорваться и: ударить головой, укусить, пинаться, плеваться, вцепиться в волосы, убежать. Не нарушайте личное пространство ребенка, оно может быть больше, чем у обычных детей. При необходимости уберите предметы, которые ребенок может кинуть или использовать в качестве оружия.

- Раннее интенсивное коррекционное обучение приводит к более благоприятному развитию событий для ребенка и семьи. Цель базовой стратегии – научить ребенка обращать внимание на происходящее вокруг, замечать изменение в среде, научить подражанию и впоследствии развивать навыки общения.

- Поведенческие симптомы аутизма:

- не распознает ситуации, в которых может ушибиться или пораниться;

- отсутствует осознание опасности;

- кусает себя, не выказывая явных признаков боли;

- бьется головой;

- счесывает или расцарапывает кожу;

- может рвать собственную одежду, отрывать ярлыки или швы;

- вращает объекты очень близко к лицу;

- может казаться глухим, не вздрагивать от громких звуков, при этом в иных ситуациях слух кажется нормальным;

- не любит новых впечатлений, например: дни рождения (шары, свечи, хлопушки) или другие праздники;

- ребенок, страдающий аутизмом, может быть очень чувствителен к различным звукам, шумам, текстуре предметов, а также к новым впечатлениям и новой обстановке.

Чем большее число сенсорных воздействий (внешних раздражителей), тем выше вероятность искажений поведения;

- причудливое повторяющееся поведение: размахивание, похлопывание, выстраивание в линейку, например: машинок, различных предметов;

- избегает визуального контакта;

- может быть жесток к родным;

- может не проявлять интерес к играм других детей.

ПОМНИТЕ: Часто поведение детей и взрослых с аутизмом может казаться странным и ставящим в тупик. Однако очень часто оно объясняется особенностями сенсорного восприятия, того, как мозг перерабатывает информацию от органов чувств. Подавляющее большинство людей с аутизмом имеют те или иные виды гиперчувствительности (чрезмерной чувствительности к раздражителям) или гипочувствительности (недостаточного восприятия раздражителей), а «странное» поведение часто объясняется сенсорным поиском — непроизвольной попыткой получить недостающую информацию от органов чувств.

«Развитие произвольного внимания дошкольников посредством использования нейропсихологических игр и упражнений»

Внимание — это направленность сознания на определённый объект, которая предполагает повышенный уровень сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности.

Задача педагога — организовать внимание учащихся, чтобы обеспечить успешное усвоение материала. Для этого важно учитывать функции, виды и свойства внимания, а также разрабатывать методы его развития.

Виды внимания

- Непроизвольное. Возникает без предварительной постановки цели, например, как реакция на сильный звук или яркий свет.

- Произвольное. Связано с постановкой цели и требует волевых усилий.

- Послепроизвольное. Возникает вслед за произвольным: сначала человек сосредотачивает сознание на предмете или деятельности с помощью волевых усилий, затем сам процесс вызывает интерес, и внимание удерживается без усилия.

Изучением произвольного внимания занимались учёные, педагоги и психологи, среди них С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин , К.С. Лебединская и другие. Эти исследователи показали, что расстройство внимания приводит к значительным трудностям в получении вербальной информации, детям трудно поддерживать свое внимание, и их произвольное внимание носит лишь кратковременный характер.

Нейропсихология – это научное направление на стыке нейронауки и психологии. Нейропсихология занимается изучением работы структур головного мозга и их связей с психическими процессами и формой поведения. Основная задача нейропсихолога – выявить слабые и сильные стороны работы головного мозга и сделать взаимодействие правого и левого полушария гармоничным.

Как понять, что у ребёнка есть проблемы

- Ребёнок гиперактивный, «не слышит» взрослых, на замечания не реагирует или, наоборот, чересчур медлительный и пассивный.

- Испытывает трудности в усвоении программы. Долго выполняет задания, на занятиях невнимателен.

- Заметна эмоциональная нестабильность, резкие перепады настроения.

- Есть синдром дефицита внимания.

- Постоянно путает «лево» и «право», сезоны, жалуется на память.

- Плохо ориентируется в пространстве, не может скоординировать движения.

- Быстро переключается с одного действия на другое.

- Присутствуют навязчивые движения (почёсывания, рисует/пишет с высунутым языком, грызёт ногти и т.д.).

- Быстро утомляется, не может сосредоточиться на задании, тяжело осваивает чтение, грамоту и счёт.

- Есть проблемы с речью разной сложности.

- Наблюдается слабая познавательная деятельность.

- Плохо развита мелкая и общая моторика и т.д.

Такие исследователи как Р.Д. Тригер и Л.Б. Баряева объединили термин «реактивность» с произвольным вниманием и проблемами поведения и объяснили это тем, что у детей с повышенной реактивностью наблюдаются симптомы, нарушающие эмоциональную и волевую сферы. Эти симптомы проявляются в отсутствии произвольной регуляции собственного поведения.

Произвольное внимание у детей развивается индивидуально. Некоторым дошкольникам, а особенно дошкольникам с ЗПР необходимо больше времени для его развития. Это зависит от многих факторов, включая индивидуальные особенности в развитии мозга и личностные особенности каждого ребенка. Разные игры, упражнения становятся инструментами для развития произвольного внимания, а нейропсихологические упражнения являются наиболее эффективным инструментом.

Нейропсихологические упражнения эффективно развивают произвольное внимание у детей, так как они требуют от них усиленной концентрации и фокусировании на задаче, что влияет на улучшение способности оставаться сосредоточенными и меньше отвлекаться. В целом, нейропсихологические упражнения достаточно легко интегрируются в повседневную жизнь детей. Регулярное использование нейропсихологических упражнений имеет много преимуществ в развитии произвольного внимания у детей. «Во-первых, они способствуют улучшению концентрации и фокусировки внимания, во-вторых, способствуют развитию когнитивных навыков, таких как: анализ, логическое мышление и принятие решений». Главной задачей данных упражнений является «возврат» ребенка на тот этап онтогенеза, где возникло данное нарушение, и привести нарушенную функцию к норме развития.

Нейропсихологические упражнения способствуют улучшению концентрации и фокусировки внимания, способствуют развитию когнитивных навыков, таких как: анализ, логическое мышление и принятие решений, а также могут «вернуть» ребенка на тот этап онтогенеза, где возникло данное нарушение, и привести нарушенную функцию к норме развития. Если нормально развивающийся ребенок усваивает систему знаний и поднимается на новые ступени развития в повседневном общении с взрослыми (при этом активно работают механизмы саморазвития), то при задержке психического развития каждый шаг может осуществляться только в условиях целенаправленного формирования каждой психической функции с учетом их взаимодействия и взаимовлияния.

Учитывая то, что основной дефект у детей с задержкой психического развития заключается в нарушении сложных форм познавательной деятельности, для получения наибольшего эффекта в развитии детей данной категории, необходимо выстраивать воспитательно-образовательный процесс с коррекционной направленностью, и на каждом занятии ставить и решать задачи: педагогические, воспитательные и коррекционные.

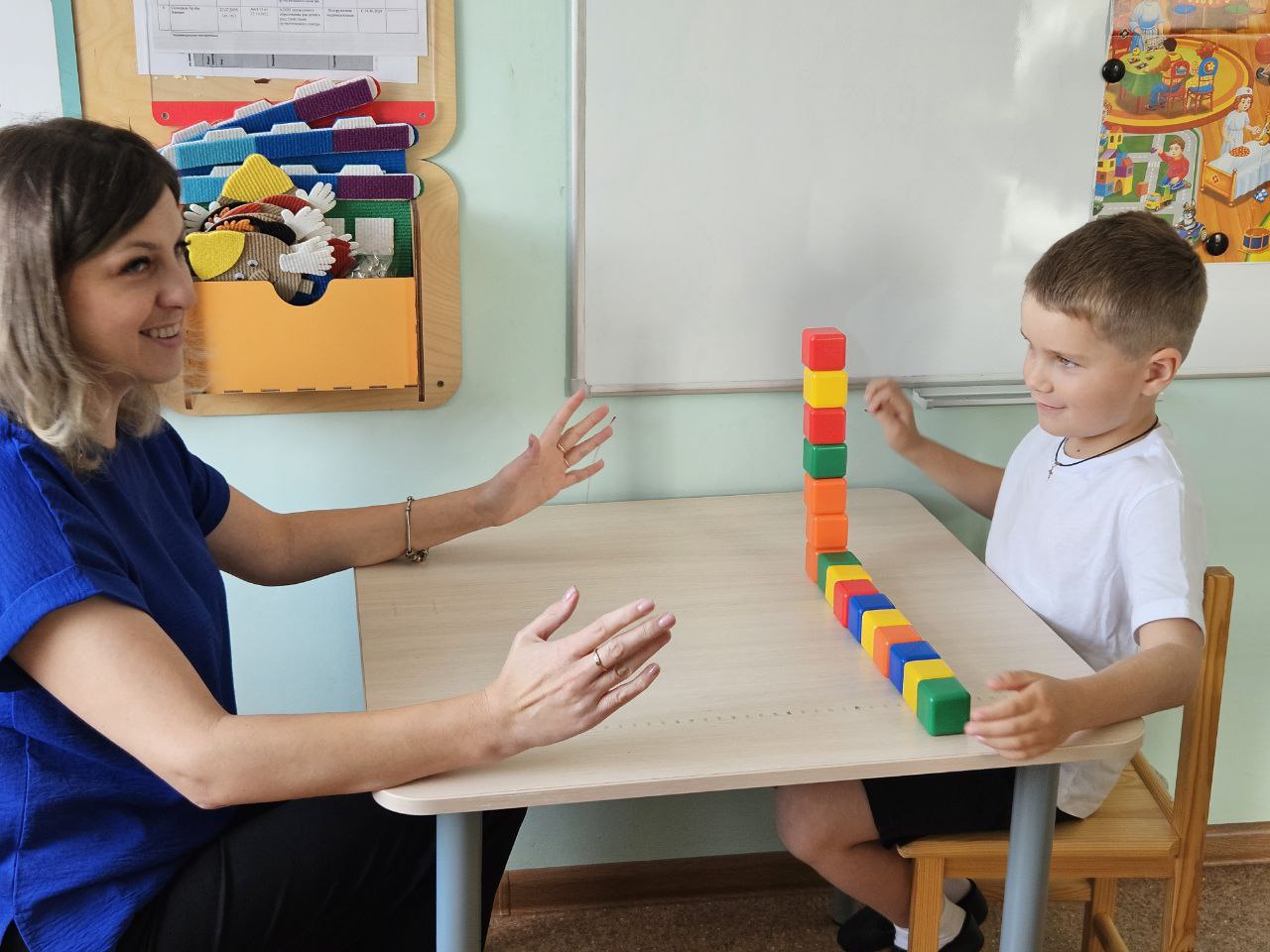

Для полноценного и равномерного развития ребенка, учитель-дефектолог включает в коррекционно-развивающую работу нейропсихологические игры и упражнения.

9 нейропсихологических игр

- Весёлый мяч

Игры могут быть самыми разными: кидать мяч, подбрасывать вверх, ловить, перекидывать друг другу, сбивать мишень, катать по полу, играть в футбол, забрасывать мяч в игрушечное кольцо и т.д.

Пособие «Мяч и речь»(авторы О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьёва) в этом поможет.

- Балансир

Это специальный тренажёр в виде полусферы. Задача ребенка – удержаться на доске. Следует придерживать ребенка за руку, помогая ему сохранять устойчивость. Сопровождайте это упражнение потешками или музыкой. Дети 6-7 лет могут самостоятельно заниматься с балансиром. Такая игра направлена на концентрацию и удерживание равновесия.

- Полоса препятствий

Чем сложнее, тем лучше. Тут уже простор для фантазии родителей. Полосу можно сделать из стульев, подушек, использовать ортопедические коврики, обручи, кубики и т.д. Ребёнок должен проанализировать полосу и выбрать ту траекторию движения, по которой он успешно справится с заданием.

- Пальчиковая гимнастика

Для детей с патологиями речи (например, задержка речевого развития, общее недоразвитие речи и т.д.) пальчиковые игры необходимы. Как правило, у таких ребят мелкая моторика плохо развита, им сложно показать даже самые простые фигуры («коза», «заяц» и т.д.). Благодаря различным техникам пальчиковой гимнастики удаётся сделать кисть руки более гибкой. Сопровождать такие игры желательно потешками и стихами, к примеру, использовать пособие «Пальчиковые шаги», авторы Е.И. Чернова и Е.Ю. Тимофеева.

- Су-Джок

Это колючие мячики с металлическими колечками внутри. Ими легко пользоваться, они продаются в ортопедических салонах и стоят недорого. На руках находится множество биологических точек, и при прокатывании Су-Джок между ладонями происходит стимуляции этих точек. Металлические колечки надеваются и снимаются на каждый пальчик. Такой массаж ребёнок может делать самостоятельно под присмотром взрослого. Здесь не страшно ошибиться: любое действие с «ёжиками» принесёт пользу. Вместо Су-Джок можно воспользоваться дарами природы: шишки, каштаны, орехи. Подойдут также любые колючие мячики, например, для стиральной машинки.

- Дыхательная гимнастика

Сильный речевой выдох – залог успешной коррекции звукопроизношения. Кроме того, дыхательная гимнастика повышает тонус деятельности мозга.

Что делать:

- пускать мыльные пузыри;

- дуть через соломинку;

- дуть на игрушечный флюгер/ветродуй;

- задувать свечки;

- сдувать ватку со стола;

- дуть на бумажные кораблики, плавающие в чаше с водой;

- самостоятельно сделать из бумаги бабочку/пчёлку/листик, подвесить фигуру на ниточку и просить ребёнка на неё подуть;

- делать мыльные пузыри в воде через соломинку и т.д.

Много полезной информации по дыхательной гимнастике и не только есть в книге О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьёвой «Исправляем произношение. Комплексная методика исправления артикуляционных расстройств».

- Тоннель

Смастерите тоннель из подручных материалов (стулья, например) или используйте покупной. Принцип – заставить ребёнка проползти на четвереньках. Вы сами можете стать тоннелем, опершись на руки и ноги, попросить малыша проползти под вами.

- Межполушарное рисование

Если полушария работают не слажено, то дети часто испытывают трудности в обучении, так как не происходит полноценного обмена информацией между мозговитыми «соседями». Межполушарное рисование позволяет улучшить эти связи. Предложите ребёнку нарисовать одновременно двумя руками какую-либо фигуру. А помогут в этом пособия Т.П. Трясоруковой «Развитие межполушарного взаимодействия у детей».

- Кинезиологические упражнения

Они бодрят, тонизируют, буквально заставляют «напрячь мозги». Выполнять их можно вместе с детьми, потому что лишние нейронные связи взрослым тоже не помешают. Вот несколько вариантов игр.

Упражнение «Кулак – ладонь»

Положить на стол ладони. Одну – сжать в кулак, вторая – лежит на столе. Одновременно менять положение рук. Постепенно наращивать скорость выполнения упражнения.

Упражнение «Ухо – нос»

Левой рукой взять себя за кончик носа, правой – за левое ухо. Одновременно поменять руки: правой взяться за кончик носа, левой – за правое ухо. Повторить несколько раз.

Упражнение «Класс – заяц»

Левой рукой показывать «класс», правой – «зайчика». Одновременно менять положение рук и постепенно наращивать скорость.

Нейроупражнения

- Упражнение: «Нейротаблица на внимание».

Геометрические фигуры (предметы, цифры, буквы и др.). Необходимо найти одновременно двумя руками одинаковые предметы справа и слева. Можно находить по названию или ребёнок находит предмет самостоятельно и называет её.

- Упражнение: «Игра НейроЛадошки»

Внимание, переключение, скорость реакции.

Над пальчиками можно поместить абсолютно любые объекты (буквы, геометрические фигуры, картинки, фрукты, цветы, то, что отвечает вашим сегодняшним задачам. Педагог называет любое число в произвольном порядке. Ребёнок должен дотронуться до заданного числа.

- Упражнение: «Скоросчёт».

Сформировать математический счёт. Концентрация внимания, пространственная ориентировка на листе (верх, низ, центр). Необходимо работать двумя руками одновременно. Слева примеры, а справа ответы. Можно играть группой, на скорость или делиться на команды.

- Упражнение: «Нейропризнаки»

Левой рукой все большие, красные предметы нужно обвести в кружок.

Правой рукой все маленькие, зелёные предметы нужно зачеркнуть.

- Упражнение: «Нейроритмика»

Адаптация подвижной игры (мяч, стоп, колокольчик, девочка)

Цель упражнения: переключение внимания, умение слушать и держать темп. Объекты могут быть разными. Можно играть всем классом на команды или научить детей вдвоём.

Кузнечик – (прыжок)

Солдатик – (замереть)

Мишка – (хлопнуть 2 раза)

Зайчик – (топот)

В экспериментальных исследованиях, посвящённых коррекции произвольного внимания у дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР), показана положительная динамика в развитии произвольного внимания благодаря системе нейропсихологических упражнений. Дети стали более усидчивы, критичны к выполнению заданий, продемонстрировали способность замечать и исправлять ошибки в своей работе.

В работе с детьми необходимо проявлять добрую волю, и в результате этого сотрудничества мы обеспечим желание детей действовать сообща и добиваться положительных результатов. С одной стороны, педагог или родитель руководит познавательным процессом и организовывает детей. С другой стороны, взрослые являясь участниками и партнерами, направляют каждого ребенка к выполнению упражнений и при необходимости дают образцы поведения. Участвуя в нейропсихологических упражнениях, взрослые также контролируют соблюдение правил, следуют порядку их прохождения: от простого к сложному, принимая во внимание следующие принципы: повторяемость, доступность и пошаговое выполнение заданий.